Sektor sosio-bioekonomi mulai dipandang sebagai obat atas ketergantungan manusia terhadap industri ekstraktif yang terkenal merusak ekosistem. Bioekonomi sendiri dapat dipahami sebagai pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan catatan melalui proses yang lestari dan berkelanjutan.

Indonesia berkomitmen untuk mengikis ketergantungan terhadap sektor mineral dan batu bara (minerba). Hal tersebut diejawantahkan dalam perumusan Indonesian Biodiversity and Action Plan (IBSAP) sejak 2003 dan telah diperbarui dalam proyeksi 2025-2045. Namun, CELIOS memahami bahwa penerapan bioekonomi tidak bisa hanya sekedar memindahkan fokus ekonomi dari minerba ke keanekaragaman hayati tanpa diiringi perubahan paradigmatik.

Model bioekonomi konvensional berpotensi mereduksi biodiversitas menjadi komoditas semata, sehingga mengabaikan nilai budaya dan kesejahteraan lokal. Tanpa perubahan paradigma dan sistem, peralihan dari sumber fosil ke sumber hayati justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi, termasuk meningkatnya tekanan pada lahan serta konflik antara kebutuhan pangan, konservasi, lingkungan, dan produksi energi.

Terlebih lagi, memanfaatkan biodiversitas mewajibkan adanya partisipasi komunitas lokal dan masyarakat adat. Hal tersebut diperlukan supaya kohesi sosial dalam komunitas yang sudah terbangun selama bertahun-tahun tersebut tidak dirusak dengan adanya pemanfaatan biodiversitas atas nama pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Melalui laporan yang berjudul Integrasi Pelestarian Biodiversitas dan Kohesi Sosial dalam Transformasi Ekonomi Indonesia, CELIOS menyebutkan bahwa dalam penerapan sosio-bioekonomi, terdapat beberapa konsep penting yang perlu diperhatikan guna menghindari kerusakan yang tak diharapkan. Konsep tersebut dimulai dari restorasi yang berorientasi pada fungsi ekosistem agar keseimbangan alam tetap terjaga. Selain itu, perlu dilakukan pengurangan ketergantungan pada input eksternal untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan One Health juga menjadi bagian krusial, karena kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan. Aspek ekologi dan ekosistem harus diutamakan, bersamaan dengan pengelolaan lahan yang bijak untuk menghindari konflik kepentingan. Kedaulatan pangan menjadi tujuan utama, sehingga pemanfaatan sumber daya tidak mengorbankan keberlanjutan.

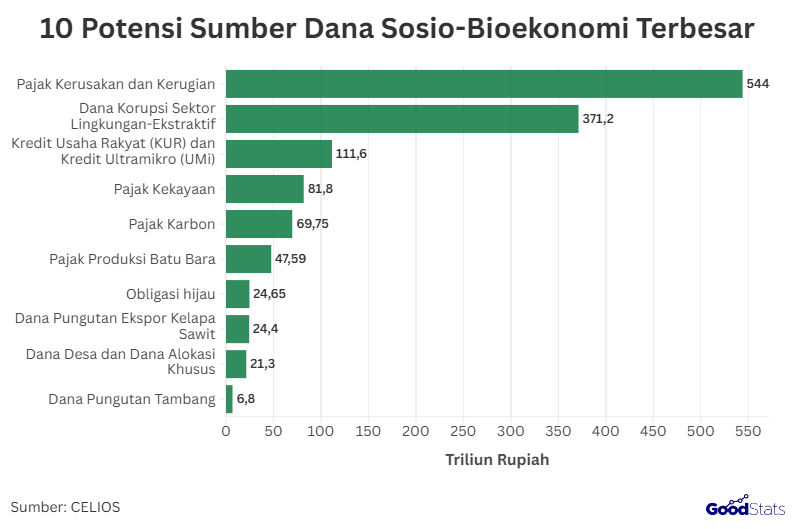

Untuk menjalankan bioekonomi yang menjaga kohesi sosial di masyarakat Indonesia, perlu adanya sokongan dana yang cukup. Dalam laporan tersebut juga, CELIOS menyimpulkan beberapa potensi sumber dana yang dapat menjadi mesin pendanaan dari program sosio-bioekonomi di Indonesia.

Sumber terbesar berasal dari pajak kerusakan dan kerugian yang mencapai Rp544 triliun, diikuti oleh dana hasil korupsi di sektor lingkungan dan ekstraktif sebesar Rp371,2 triliun. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi) memiliki potensi pendanaan hingga Rp111,6 triliun, sementara pajak kekayaan menyumbang Rp81,8 triliun dan pajak karbon sebesar Rp69,75 triliun.

Sumber lainnya meliputi pajak produksi batu bara yang mencapai Rp47,59 triliun, obligasi hijau senilai Rp24,65 triliun, serta dana pungutan ekspor kelapa sawit sebesar Rp24,4 triliun. Tidak kalah penting, dana desa dan dana alokasi khusus juga berkontribusi dengan nilai Rp21,3 triliun, sedangkan dana pungutan tambang tercatat sebesar Rp6,804 triliun.

Baca juga: Tingkat Ekonomi Masyarakat Indonesia 2024

Sumber:

https://celios.co.id/synergizing-biodiversity-conservation-and-social-cohesion-for-sustainable-economic-transformation-in-indonesia/